−虹をつくろう−

混色指導には,いろいろあるが,子どもたちが楽しみながら、混色してできる色がわかる方法を紹介したい。

特に、初めての混色指導には効果的である。

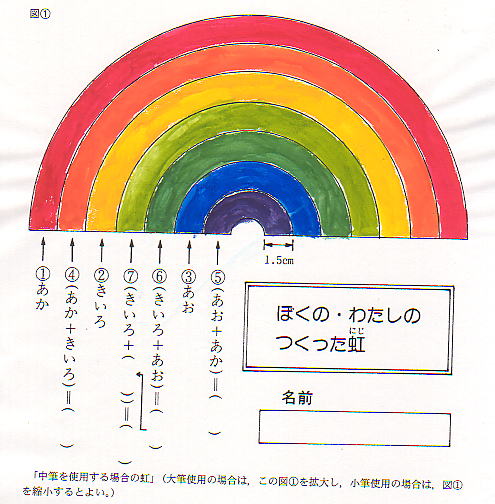

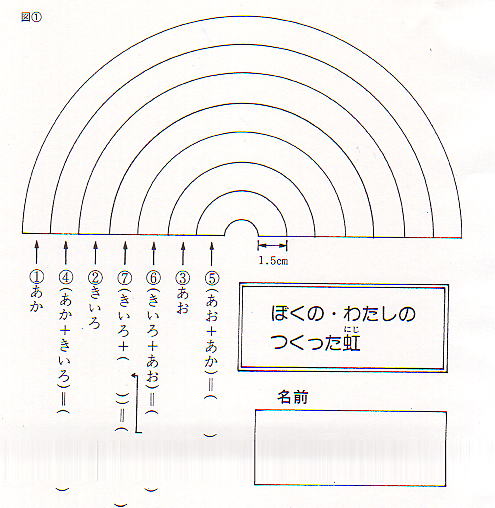

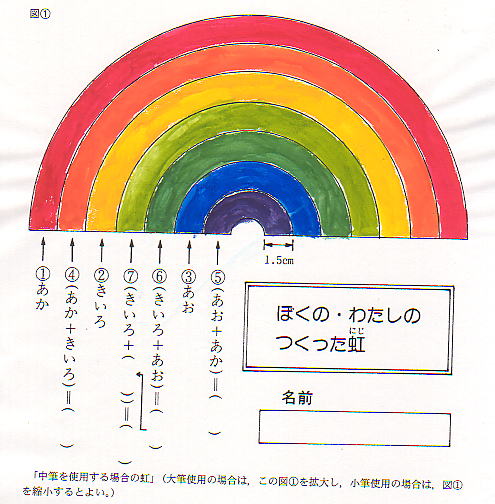

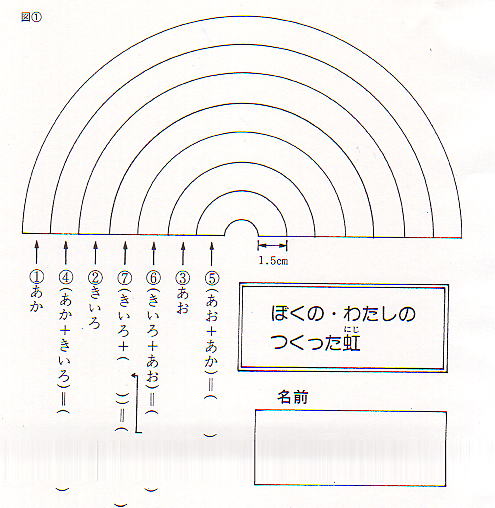

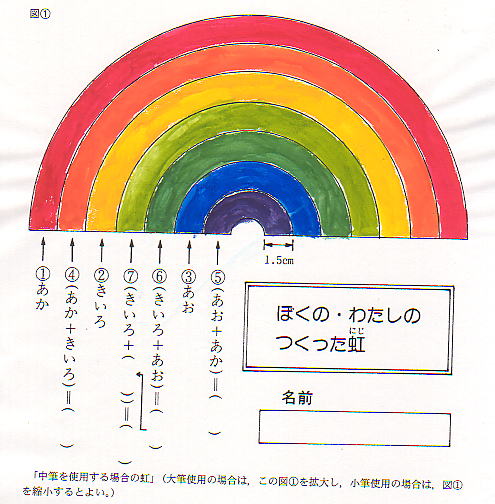

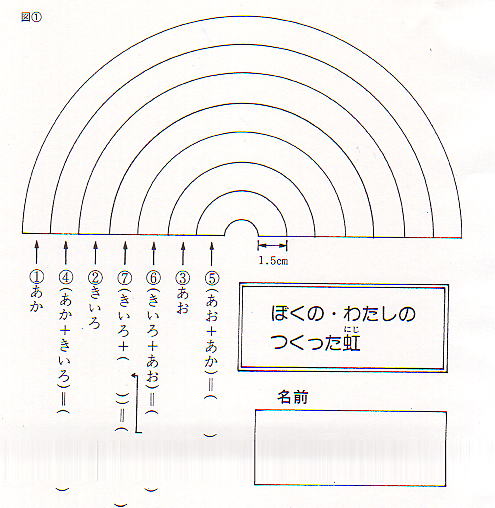

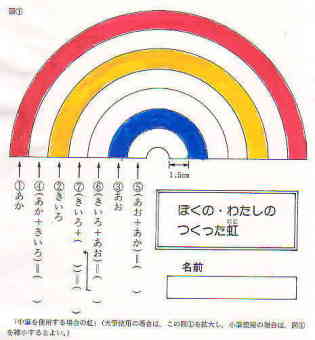

<図①>

<準備するもの>

(C)two-way/日本教育技術方法大系第11巻/小学校/全学年/図画工作/水彩画 彩色

ページ作成者:TOSSアンバランス福島 野崎 史雄

| このページは、日本教育技術方法大系第11巻p.169 池上勉氏の論文をWEB化したものである。 (彩色の画像は、野崎による) |

誰にでもできる楽しい混色指導

−虹をつくろう−

混色指導には,いろいろあるが,子どもたちが楽しみながら、混色してできる色がわかる方法を紹介したい。

特に、初めての混色指導には効果的である。

<図①>

<準備するもの>

| ○八ツ切画用紙(虹の図が印刷されている) ○絵の具道具一式 |

| 説明1 今日は、みんなに虹を作ってもらいます。 |

「エーッ!虹!」という声!

子どもたちは、どうやって作るのか興味・関心を示す。

| 発問1 虹は、いくつの色からできているかな? |

「たくさんの色!」

「わかんないよ!」

「たしか、7つじゃないかな?」

「絶対、7つだよ!」

「赤色と黄色と・・・・・・あと・・・?」

虹は7つの色からできているということを子どもに教え、画用紙(虹が印刷されている→図①左)を配り、次の指示を与える。

(OHPを活用し、図①を投影しながら指示すると効果的である。)

※ パソコンとプロジェクターを使って投影することもできる。<※ 文責 野崎>

| 指示1 パレットに、赤、黄、青の順に絵の具を出しなさい。 絵の具は、ぜんぶ小さな部屋に出しなさい。 |

| 指示2 筆は中筆を使います。 |

| 指示3 図の①〜⑦の番号は、虹の色をぬる順番です。 ①番を見なさい。 ①番は、赤です。 虹の一番上の色は赤ということになります。 一番上の虹の部分に、赤色をぬりなさい。 |

赤をぬり終わったところで、次の指示を行う。

| 指示4 次に②番と③番を見なさい。 ②番は、黄色です。③番は、青色です。 赤と同じように、黄色と青色をぬりなさい。 |

全員が黄色と青色をぬり終わったら、いよいよ、ここからが混色指導の始まりである。

| 説明2 ④番を見なさい。 ④番は、赤と黄色の虹の間にあります。 ④番の色をつくるには、赤と黄色の絵の具を同じ量、混ぜるという意味です。 さて、何色ができるでしょうか。 |

| 指示5 赤と黄色の絵の具を同じ量混ぜて、④の部分にぬりなさい。 |

色を混ぜると、橙色ができる。

子どもたちからは、「だいだい色だ!!」「やっぱりな!!」という声が聞かれる。

④番に橙色をぬり終わったら、次の指示を与える。

| 指示6 ⑤番と⑥番についても、同じようにやりなさい。 |

⑤番と⑥番をぬり終わると、あとは、⑦番だけが残ることになる。

⑥番で、黄色と青色を混ぜると緑色ができる。⑦番は、その緑色と黄色を同じ量、混ぜるという意味である。

| 指示7 あとは⑦番だけになりましたね。 ⑥番で作った色と黄色を同じ量混ぜて、⑦の部分にぬりなさい。 |

①〜⑦番まで色をぬり終わったら、全員で虹の色の確認をし、教室に展示すれば、教室全体が虹の世界に早がわり!!

子どもたちにとっても楽しく混色が学習でき、3色で7原色の虹を作った喜びは大きなものになる。